岡山ママブロガーのマイコです。

元小学校教諭です。

長女が小学3年生です。

コロナ休校期間中の家庭学習のお役に立てればと思い、家庭で簡単にできる親子レッスン案を紹介しています。

今日は、理科です。

何のたねを育てるのか決めよう

まずは親子で何の種を育てるのか相談して決めましょう。

種類は違いが比較できるように2種類以上がいいです。

我が家は家庭菜園があるので、ニンジン、サニーレタス、ホウレンソウ、しゅんきくなど、いろいろ植えていますが、プランターで栽培できるものを選ぶとお世話も簡単でいいですね。

子ども用のプランターを買い、それぞれ好きなものを選ばせて育てています。

自分の!というのが嬉しくて、成長が自然と気になるし、かわいいみたいですね。

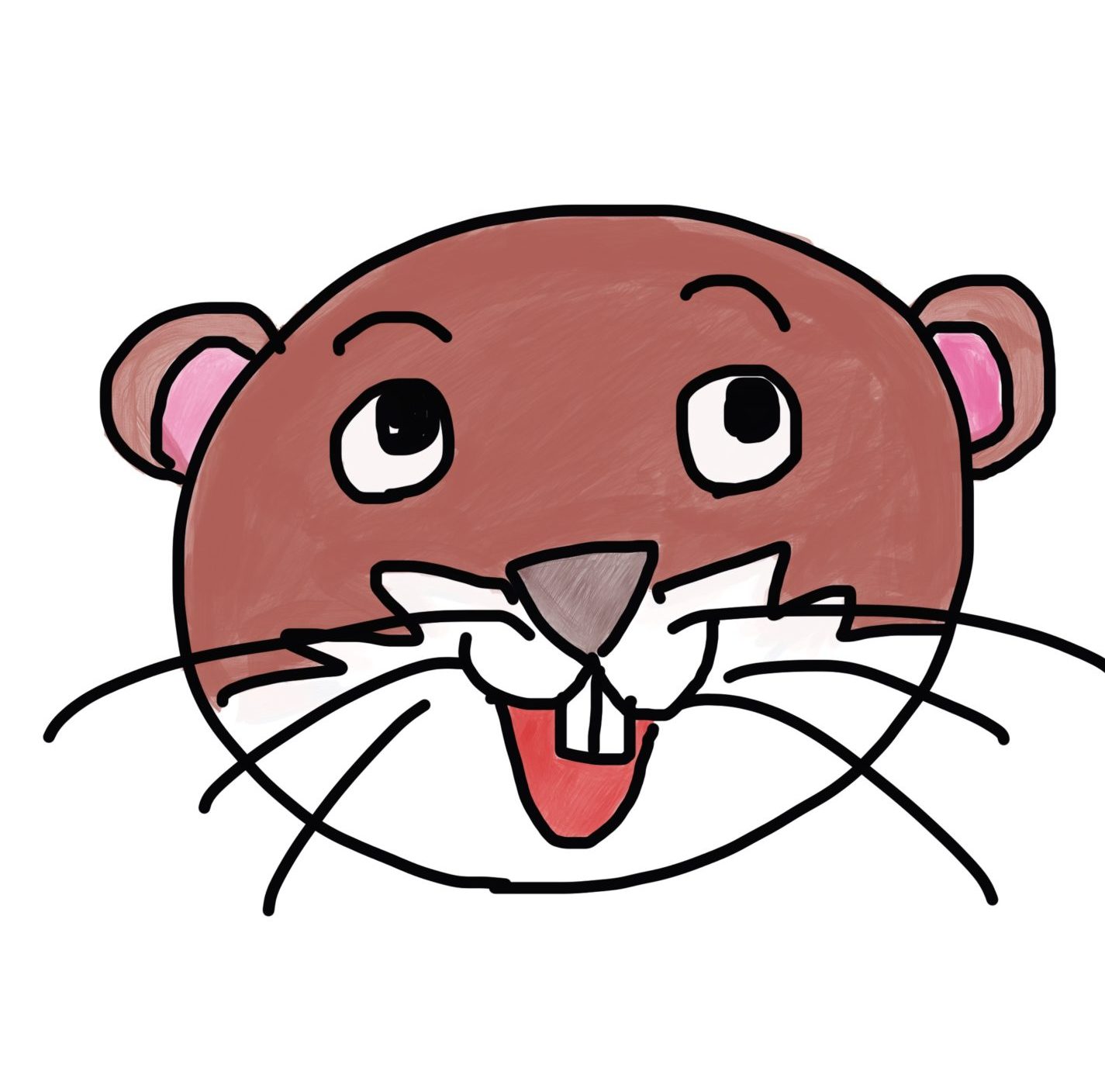

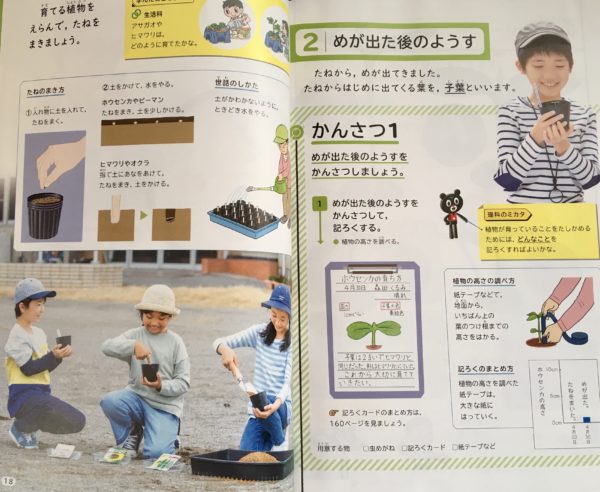

教科書にはホウセンカやヒマワリが紹介されていますね。

これは、成長したあと、またタネができるようすがよく分かるからでしょうね。

オクラもピーマンも、タネが分かりやすいですね。

そういうものを選ぶのもいいと思います。

我が家はハムスターを飼っているので、またとうもろこしやヒマワリを植えようと思っています。

たねクイズをしよう!

タネを植える前に、たねクイズをすると面白いですね。

だいたいタネは袋売りだと思うので、子どもに見せる前に少しだけ取り出し、たねクイズをすると面白いです。

…。

うちの畑にうえたやつ?

ん~、わからん。

キャベツとか?

まぁ、よっぽどわかりやすいのでないと、分かるわけがないんですけどね(笑)

タネの形や色から何が育つか予想することは、これから先の観察にもつながり、いい導入になると思います。

たねの観察カードを書こう

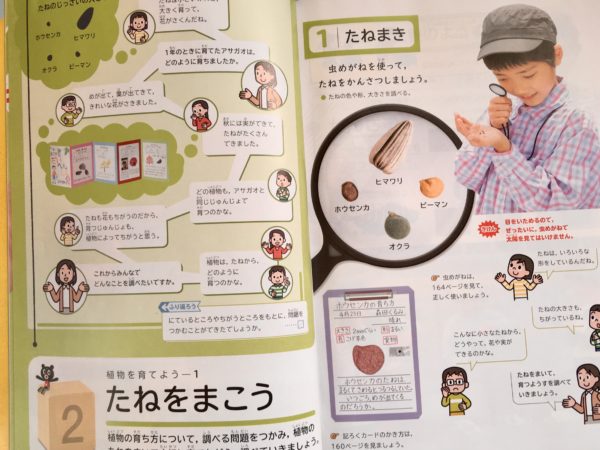

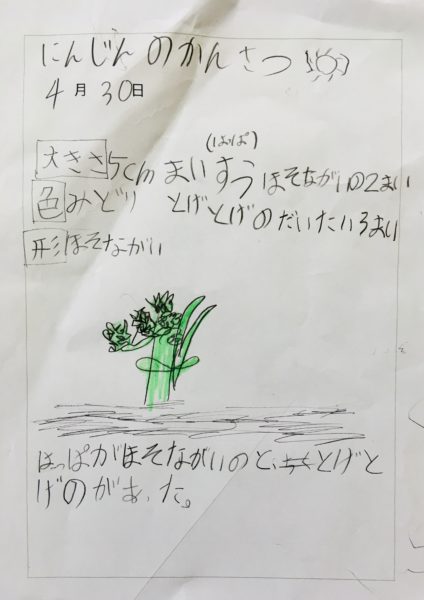

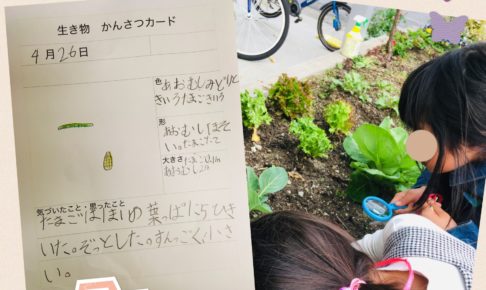

もも子のタネの観察カード。左上)ニンジン 右)サニーレタス 下)ほうれんそう

- にんじん

- サニーレタス

- ほうれんそう

それぞれのタネを虫メガネで観察します。

タネには色が付けてありました。

これはタネを間違えないようにするための工夫で、自然な色ではないことを教えてあげました。

- 色

- 大きさ(測って記録する)

- 形

- 天気

- 気が付いたこと、思ったこと。

たねを植えよう

この単元ではしばらくの間は種から植物を育て、その成長の記録を観察カードに書いていく活動がメインです。

幼稚園でも野菜や花を育ててきましたね。

2年生までの生活科でも朝顔やミニトマトを育ててきました。

今までは苗でしたが、今回はタネです。

教科書p.18に乗っている『たねのまき方』を参考にしながら一緒に植えましょう。

- たね

- プランター

- 花・野菜の土

- 水はけ用の砂利・ネット等

- 肥料

- スコップ

お母さん、もも子のニンジン、全然芽が出んよ。ダメだったんかな?

ん~、どぉだろうねぇ、今、土の中でがんばってるんじゃない?

なかなか芽が出なくて心配するもも子。

トトロのめいちゃんみたいでした(笑)

気長に芽が出るのを待ちましょうね~(*´ω`*)

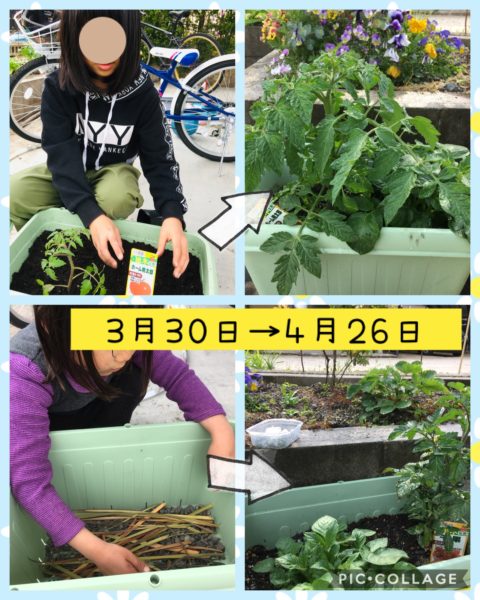

我が家は、たまたま3月に休校期間が少しでも楽しくなるようにと思って、それぞれのプランターを買い、ニンジンのタネ、、じゃがいも(芽が出てしまった種芋を活用)、トマトの苗(希望で購入)を理科とは関係なしに植えていました。

なので、タネの観察カードは教科書が配られて、理科の勉強を一緒にやり始めた後から書きました。

ちょうど今、一か月ほどたって、芽が出てきたところだったので、そのまま観察に入りました。

成長の記録を書こう

変化が分かるようにかんさつカードを書くには、どんなことに気をつけて書いたらいいかな?

どのくらい大きくなったか。

どうやったらそれが分かる?

葉っぱの数とか、花がさいたとか、何センチかとかを書く。

かんさつの視点を考えさせてからカードを書きます。

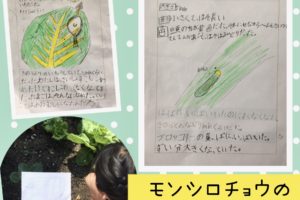

ニンジンの観察カード

最近、春の生き物とモンシロチョウの観察でかんさつカードばかり書いているから、ちょっと飽きています(笑)

かんさつ2日目の様子。

家庭学習は楽しくしたいので、あまり細かいことは言わずに書かせています。

んでも、子葉は書いてほしかったなぁ…。

また機をみて声をかけてみようと思います。

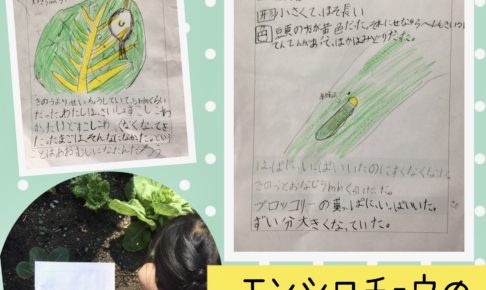

サニーレタスの成長の様子(同日撮影)

家庭菜園では、サニーレタスが徐々に芽をだしているので、成長の過程を畑でそのまま見比べることができます。

一緒に観察しながら、一番初めに出てくる芽のことを子葉(しよう)ということを教え、大きくなった苗の下側をめくると、そこにはずっと子葉が残っているのを一緒に見ました。

そして、

- 子葉は他の葉とは形も大きさも全然違うこと

- ニンジンの子葉は細長くて草のようだったけど、サニーレタスの子葉は丸っこいこと

- どちらも2枚であること

を確認しました。

ついでに、どうせ学ぶことになる、本葉(ほんば)という言葉も教えました。

他にもしゅんきく、ホウレンソウ、カイワレ大根もかわいい芽をだしています。

ちょうど今、観察できてラッキーでした。

教科書p.20にたくさんの子葉の写真が出ているので、教科書の写真をみて再確認するといいですね。

学びの順序

- 親子で何を育てるか決める(比較できるように2種類以上がよい)

- タネを虫メガネで調べる。

- タネを植えて育てる。

- 大きさ・色・形に気をつけて観察カードに調べたことを書く。

- 成長の過程で自分が思ったことも観察カードに記録する。

- それぞれの違いや似ているところを探す。

- 子葉という言葉を知る。

- どの植物も、子葉の数は2枚であることに気づく。

- にているところ、ちがうとこをを話し合う。

まとめ

家庭菜園で育つ植物たち。

それにしても理科はひたすら観察ですね…。

あおむしと植物のカード2枚を書くので、もも子はだんだんめんどくさくなってきました(/ω\)

親もちょっとめんどくさ……。

ちびまるこちゃんで、まるちゃんたちが豆電球の実験をしているのをみて、

ああいう実験がやりたい!

言い出しました(笑)

休校も一か月延びたし、ちょっと気分転換しながら進めていきたいなと思います。

プランターでじゃがいもはムリじゃない?

…。

たねクーイズ!

このタネは何の種でしょう?